Place actuelle

de la dialyse péritonéale

Observations

Elles concernent huit patients au total du service de néphrologie

et de dialyse du Centre Hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg et de l’Association

Lorraine pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (ALTIR) de Nancy.

Les résultats que nous rapportons ont fait en partie l’objet de publications

préliminaires [36,54].

Observation n° 1

La première observation concerne une femme âgée de 60

ans qui présente une cirrhose éthylique de type B dans la classification

de Child (hypertension portale clinique patente et insuffisance hépato-cellulaire

sévère, score de Pugh à 10). Cliniquement on notait

la présence de varices œsophagiennes de stade II, d’une splénomégalie

et d’une circulation abdominale collatérale. Le facteur V était

à 25 %, le taux de prothrombine à 50 % et l’albuminémie

à 20 g/l.

Elle a été hospitalisée en raison d’une insuffisance

rénale aiguë anurique avec un syndrome néphritique aigu

hypocomplémentaire dont l’étiologie est une glomérulonéphrite

aiguë survenant lors de l’évolution d’un érysipèle.

La phase anurique initiale est rapidement réversible après

une semaine de dialyse péritonéale réalisée par

l’intermédiaire d’un cathéter de Tenckhoff à un manchon

mis en place par voie per-cutanée.

Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:

|

Durée de traitement

|

1ère semaine |

| D/P Créatinine (4 h) |

0,92

|

|

D/P Urée (4 h)

|

0,93

|

|

Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)

|

62

|

|

Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)

|

70

|

|

KT/V urée (par semaine)

|

2,19

|

|

Ultrafiltration (l pour un 1,36% sur 4 h)

|

0,400

|

|

Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)

|

1,000

|

Cette observation, quoiqu’incomplètement documentée, montre

cependant chez cette patiente un profil d’hyperperméabilité

péritonéale alors que l’ultrafiltration reste élevée.

Les clairances sont également parfaitement correctes

Cette patiente a malheureusement été perdue de vue dans les

suites de cet épisode et son évolution à long terme

est inconnue.

Observation n° 2

Cette observation concerne un homme de 55 ans éthylique présentant

également une cirrhose éthylique de type B dans la classification

de Child, caractérisée par une hypertension portale clinique

avec une hématémèse en relation avec une gastropathie

érosive et d’une évolution favorable malgré la sévérité

de l'insuffisance hépato-cellulaire aggravée par un épisode

d’hépatite alcoolique aiguë récent (score de Pugh à

10). Cliniquement on notait la présence de varices œsophagiennes de

stade I, d’une splénomégalie, d’une circulation abdominale

collatérale et d’angiomes stellaires nombreux. Le facteur V était

à 34 %, le taux de prothrombine à 43 % et l’albuminémie

à 18 g/l.

Ce patient a été hospitalisé en raison d’une insuffisance

rénale aiguë anurique. Ici encore il s’agit d’un syndrome néphritique

aigu hypocomplémentaire ayant succédé à un épisode

de bronchopathie fébrile survenu quelques semaines auparavant. La

ponction-biopsie rénale effectuée devant une anurie complète

et prolongée établit l’existence d’une glomérulonéphrite

proliférative endocapillaire diffuse.

Ce patient connaîtra une période d’anurie de trois mois dont

la résolution tardive s’accompagnera de la normalisation du profil

complémentaire.

Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:

|

Durée de traitement

|

5ème semaine

|

12ème semaine

|

|

D/P Créatinine (4 h)

|

0,86

|

0,81

|

|

D/D0 Glucose

(4 h)

|

0,17

|

0,28

|

|

D/P Urée (4 h)

|

0,95

|

0,92

|

|

Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)

|

66

|

61

|

|

Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)

|

74

|

62

|

|

Ultrafiltration (l pour un 1,36% sur 4 h)

|

|

0,660

|

0,600

|

|

Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)

|

|

1,280

|

1,150

|

|

KT/V urée (par semaine)

|

|

1,74

|

1,63

|

|

Protéines du dialysat (g/24 h)

|

|

5,5

|

5,7

|

L’exploration péritonéale montre encore un profil d’hyperperméabilité

avec des saturations en urée et créatinine du dialysat très

élevées et un coefficient d’absorption glucidique également

élevé, alors que l’ultrafiltration reste paradoxalement à

un niveau supérieur à la normale. On peut également

remarquer que les pertes protéiques restent tout-à-fait acceptables

et plutôt inférieures à celles habituellement observées

en dialyse péritonéale. D’ailleurs l’albuminémie va

évoluer favorablement de 18 g/l à l’hospitalisation à

24 g/l à la sortie du patient. Les clairances permettent une dialyse

d’excellente qualité avec seulement trois échanges quotidiens

de 2 litres de solution isotonique.

Le sevrage éthylique a été obtenu chez ce patient et

a pu être maintenu après la sortie du patient qui va actuellement

bien, sa fonction rénale étant normalisée.

Observation n° 3

Il s’agit d’une femme de 43 ans éthylique chronique hospitalisée

en Avril 1991 à l’occasion d’une deuxième décompensation

ictéro-ascitique d’une hépatopathie éthylique et traitée

pour une insuffisance rénale aiguë.

Elle présentait cliniquement un ictère cutanéo-muqueux

intense et une ascite volumineuse ainsi qu’une oligo-anurie inférieure

à 300 ml par jour. On notait également une circulation collatérale

abdominale et des angiomes stellaires. L’haleine était fétide

mais il n’y avait pas d’encéphalopathie à l’entrée.

La patiente ne présentait pas de signes clinique de déshydratation

et sa situation hémodynamique était stable (pression artérielle

à 120/60 mmHg et pression veineuse centrale entre 5 et 12 cm d’eau).

Il n’y avait pas de varices œsophagiennes, mais l’échographie retrouvait

des stigmates nets d’hypertension portale et une splénomégalie.

Biologiquement il existait une hyperbilirubinémie à 564 µmol/l,

des g-GT à 101 UI/l et une ammoniémie à 83 µmol/l.

Il existait une légère cytolyse et les sérologies virales

de même que le dosage de l’a-FP étaient normaux. Le TP était

à 55 %, le facteur V à 50 %, l’albuminémie à

31 g/l. Le taux de protéines dans le liquide d’ascite était

de 10 g/l. Ce tableau correspond à un score de 10 sur l’échelle

de Pugh (classe B de Child et Turcotte).

Sur le plan de la fonction rénale la créatininémie

était à 861 µmol/l avec une urée sanguine à

25,7 mmol/l. La natriurèse sur échantillon était indosable

et le sédiment urinaire ne montrait pas d’anomalie en dehors d’une

protéinurie minime de 0,44 g/l. Il n’y a pas eu de ponction-biopsie

rénale.

Le diagnostic retenu a été celui d’un syndrome hépatorénal

venant compliquer une hépatite alcoolique aiguë.

Elle a été traitée par dialyse péritonéale

(le cathéter étant implanté au lit de la malade sous

couvert d’une transfusion de PPSB et antibioprophylaxie) et perfusion de

dopamine à la dose de 3 µg/Kg.mn, de 360 mg de furosémide

par jour et d’albumine, ce qui a permis de relancer la diurèse et

d’aboutir à une fonction rénale subnormale (créatininémie

à 113 µmol/l au 13ème jour) pendant que, dans

le même temps, la fonction hépatique revenait à la normale.

La dialyse a été arrêtée après 13 jours

de traitement, le cathéter étant laissé en place pendant

encore une semaine de façon à obtenir un assèchement

de l’ascite.

Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:

|

Durée de traitement

|

3ème jour

|

10ème jour

|

|

D/P Créatinine (4 h)

|

1,00

|

0,99

|

|

D/P Urée (4 h)

|

0,98

|

1,00

|

|

Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)

|

51

|

51

|

|

Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)

|

51

|

51

|

|

KT/V urée (par semaine)

|

1,45

|

1,45

|

|

Ultrafiltration (l pour un 13,6% sur 4 h)

|

0,400

|

0,450

|

|

Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)

|

1,485

|

|

|

Protéines du dialysat (g/24 h)

|

23,7

|

18,4

|

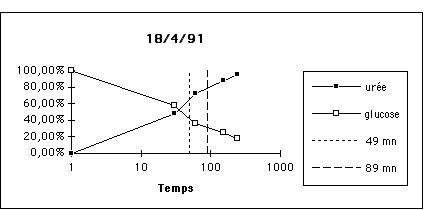

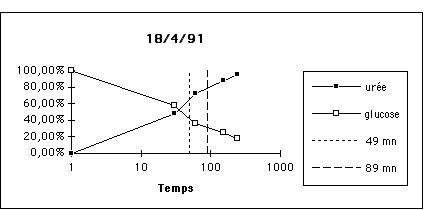

Un test d’équilibration a été effectué au troisième

jour d’évolution et donne le temps APEX de 23 mn, correspondant à

une hyperperméabilité très importante, qui reste encore

dans ce cas paradoxalement compatible avec une bonne ultrafiltration (malgré

la restauration par ailleurs d’une diurèse quotidienne d’un litre

à un litre et demi), mais chez cette patiente les fuites protidiques

dans le dialysat sont élevées et imposent une supplémentation

en albumine pendant toute la durée du traitement.

Avec deux ans de recul, cette patiente, actuellement sevrée de son

intoxication alcoolique, va parfaitement bien et n’a pas de séquelles

de cet épisode.

Observation n° 4

Il s’agit d’un patient de 41 ans, cirrhotique (score de 9 sur l’échelle

de Pugh, classe B de Child et Turcotte) et éthylique, suivi depuis

deux ans pour une hématurie microscopique et un syndrome néphrotique

impur avec à la biopsie rénale une glomérulonéphrite

membrano-proliférative à dépôts d’IgA.

Il a été mis en dialyse en octobre 1991 à l’occasion

d’une poussée évolutive aiguë de son insuffisance rénale

avec anurie et décompensation œdémato-ascitique ayant entraîné

une prise de poids de 25 Kg. Le cathéter initialement mis en place

au lit du malade a été repositionné chirurgicalement

en novembre 1991 à l’occasion d’une cure de hernie inguinale.

Le suivi en dialyse péritonéale s’est fait alors sans difficulté

technique majeure en dehors d’une péritonite à Escherichia

Coli en janvier 1992.

Ce patient a dû être transféré en hémodialyse

en février 1992 après 3 mois de traitement en raison d’une

tentative de suicide par arme blanche avec plaie abdominale et section du

cathéter de dialyse traduisant probablement un rejet total de la technique.

Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:

|

Durée de traitement

|

6ème semaine

|

10ème semaine

|

|

D/P Créatinine (4 h)

|

0,97

|

0,97

|

|

D/D0 Glucose (4 h)

|

0,17

|

|

|

Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)

|

51,6

|

53

|

|

Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)

|

52

|

54

|

|

KT/V urée (par semaine)

|

1

|

1,02

|

|

Ultrafiltration (l pour un 1,36% sur 4 h)

|

0,500

|

0,600

|

|

Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)

|

1,290

|

1,850

|

|

Protéines du dialysat (g/24 h)

|

7,46

|

|

On retrouve dans cette observation une hyperperméabilité péritonéale

avec une capacité d’ultrafiltration plus que conservée et des

pertes protidiques acceptables permettant la poursuite de la technique malgré

une albuminémie initiale de 22 g/l. L’équilibre dialytique

a d’ailleurs été obtenu chez ce patient avec seulement trois

échanges quotidiens de 2 litres de solution isotonique.

Cette observation permet d’attirer l’attention sur le fait que la prise

en charge en dialyse d’un patient est un acte qui doit considérer

l’individu-patient dans sa globalité et non seulement sa situation

biologique au sens technique du terme. La survie au prix d’un coût

affectif excessif en raison d’une technique inadaptée ou trop lourde

n’est pas forcément souhaitable et le choix de la stratégie

thérapeutique doit en tenir compte. De plus, chez ce patient, le sevrage

éthylique, imposé par l’équipe médicale, n’a

pas pu être maintenu plus de quelques semaines.

Observation n° 5

Il s’agit d’une patiente de 49 ans, porteuse d’une cirrhose éthylique

de type B prouvée histologiquement, ayant fait deux épisodes

de décompensation œdémato-ascitique en 1986 et 1988 et sevrée

de son intoxication éthylique depuis 1988.

Sur le plan néphrologique, elle souffre d’une hypertension artérielle

sévère ancienne avec une insuffisance rénale longtemps

modérée. La ponction-biopsie rénale montre des lésions

de glomérulonéphrite chronique avec des dépôts

mésangiaux d’IgA sur tous les glomérules et des dépôts

de C1q, de C3 et de C4.

En juillet 1990 intervient une décompensation aiguë de l’insuffisance

rénale avec œdèmes des membres inférieurs et œdème

aigu du poumon avec une créatininémie à 424 µmol/l.

La patiente est alors prise en charge par le service de néphrologie

de l’hôpital de Nancy et la mise en dialyse intervient en novembre

1990 avec l’insertion d’un cathéter de Tenckhoff.

Il n’y a pas eu de difficulté technique majeure et en particulier

aucune complication infectieuse depuis la prise en charge en dialyse.

Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:

|

Durée de traitement

|

2 mois

|

|

D/D0 Glucose (2 h)

|

0,38

|

|

D/P Urée (2 h)

|

0,84

|

|

Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)

|

49

|

|

Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)

|

70

|

|

KT/V urée (par semaine)

|

2,05

|

|

Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)

|

1,300

|

|

Protéines du dialysat (g/24 h)

|

7,2

|

Chez cette patiente ayant une diurèse résiduelle de 700 ml

par jour, les clairances totales de la créatinine et de l’urée

sont respectivement de 9,2 ml/mn/1,73 m2 (soit 92 l/semaine) et de 9,4 ml/mn/1,73

m2 (soit 94 l/semaine). Trois échanges quotidiens seulement suffisent

à obtenir ces résultats.

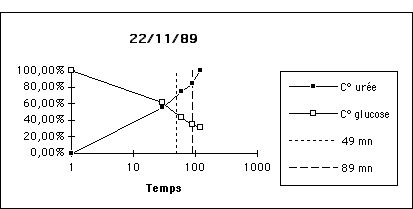

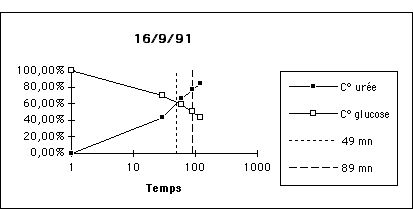

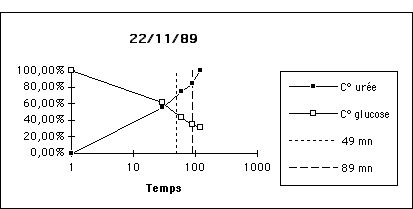

Le temps APEX calculé est de 47 mn, ce qui correspond à un

profil d’hyperperméabilité sans perte d’ultrafiltration, avec

des pertes protidiques restant dans la moyenne de celles habituellement observées

en dialyse péritonéale. La variation du sodium est normale

(baisse de 133 à 116 mEq/l).

Observation n° 6

Il s’agit d’un patient de 46 ans à la mise en dialyse péritonéale,

suivi depuis 1955 pour une glomérulonéphrite chronique découverte

à l’âge de 20 ans lors du service national en raison d’une protéinurie.

L’insuffisance rénale apparaît en 1965 et le patient est hémodialysé

de 1969 à 1971, date à laquelle il bénéficie

d’une greffe rénale. En 1979, à 44 ans , une ascite nécessitant

des ponctions itératives apparaît, accompagnée de varices

œsophagiennes de grade III, d’une hypertension portale et d’une splénomégalie,

correspondant cliniquement à une cirrhose hépatique de type

B. La biopsie hépatique (en 1979) montre des signes de stéatose

touchant environ 50 % des cellules visibles. Une seconde biopsie hépatique

est tentée en 1988 par voie transjugulaire mais le prélèvement

est techniquement trop insuffisant (cinq fragments de très petite

taille et très dissociés) pour que l’anatomo-pathologiste puisse

donner un diagnostic certain. Biologiquement on note un taux de prothrombine

entre 75 et 80 %. En août 1980 la créatininémie est à

200 µmol/l. L’aggravation de l’insuffisance rénale impose la

mise en dialyse péritonéale en octobre 1981.

L’évolution en dialyse est marquée par la survenue d’une dizaine

de péritonites en 12 ans. Il faut cependant remarquer que sept de

ces péritonites interviennent dans les quatre premières années.

Il s’agit de trois péritonites à Staphylocoque (dont une à

Staphylocoque Aureus et deux à Staphylocoque Epidermidis) et d’une

péritonite à Serratia, le germe n’étant pas retrouvé

dans les trois autres cas. Avec l’adoption de systèmes déconnectables,

on ne retrouve que trois épisodes de péritonites en huit ans,

dont deux péritonites à Staphylocoque Aureus secondaires à

une infection du tunnel et ayant nécessité à deux reprises

le changement de cathéter et une péritonite à corynébactérie.

En 1987, soit après 6 ans de dialyse péritonéale, l’aggravation

d’une hyperparathyroïdie secondaire à l’insuffisance rénale,

devenue incontrôlable par le traitement médical, a nécessité

une parathyroïdectomie.

Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:

|

Durée de traitement

|

6 ans

|

8 ans

|

9 ans

|

|

D/D0 Glucose (4 h)

|

0,26

|

0,21

|

0,32 (2 h)

|

|

D/P Urée (4 h)

|

0,89

|

1,00

|

0,83 (2 h)

|

|

Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)

|

|

|

64

|

|

Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)

|

|

|

66

|

|

KT/V urée (par semaine)

|

|

|

2,09

|

|

Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)

|

0,920

|

0,800

|

0,300

|

|

Protéines du dialysat (g/24 h)

|

|

|

4,7

|

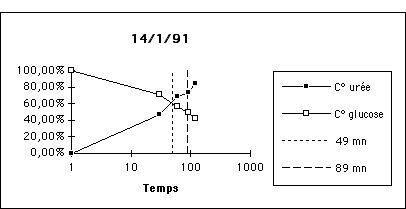

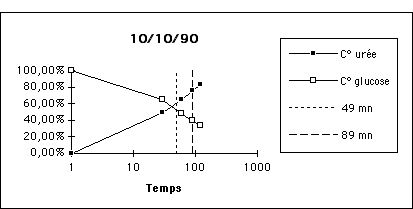

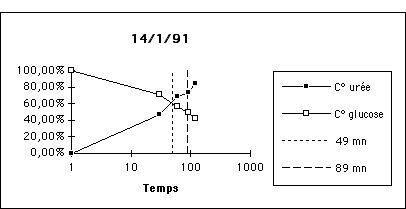

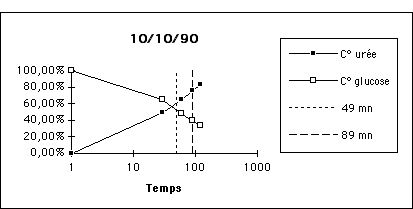

A plusieurs reprises les courbes d’équilibration mettent en évidence

une perméabilité normale, puis une hyperperméabilité

nette :

- 11/86 Perméabilité normale. Ultrafiltration 1060 ml.

- 02/88: Perméabilité normale. Ultrafiltration 920 ml. APEX

51 mn. Variation du sodium normale (de 130 à 125 mEq/l)

- 11/89: Hyperperméabilité. Ultrafiltration 800 ml. APEX

34 mn. Variation du sodium anormale (de 133 à 133 mEq/l)

- 10/90: Hyperperméabilité. Ultrafiltration 300 ml. APEX

42 mn. Variation du sodium anormale (de 132 à 134 mEq/l)

Là encore on assiste à la coexistence d’une hyperperméabilité

permettant une excellente qualité de dialyse et d’une ultrafiltration

paradoxalement élevée.

Les pertes protéiques restent tout-à-fait dans les limites

habituelles en dialyse péritonéale.

Observation n° 7

Il s’agit d’un patient de 53 ans à la mise en dialyse péritonéale,

souffrant d’une cirrhose post-hépatitique depuis 1969 et présentant

également un délire psychotique depuis une vingtaine d’année.

L’insuffisance rénale est découverte à la suite d’une

infection urinaire en 1984; on met alors en évidence une protéinurie

et une hématurie microscopique. La biopsie rénale est effectuée

en mars 1985 devant un syndrome néphrotique impur avec insuffisance

rénale modérée et met en évidence une glomérulonéphrite

membrano-proliférative à dépôts d’IgA. La cirrhose

s’accompagne de varices œsophagiennes de grade II et d’un hypersplénisme

(cirrhose de type B). La mise en dialyse péritonéale intervient

en 1986 devant l’aggravation rapide de l’insuffisance rénale sans

facteur déclenchant évident. La dialyse péritonéale

est choisie en raison de l’état hépatique du patient.

L’évolution en dialyse péritonéale se fait sans incident

notable en dehors d’une péritonite à Staphylocoque coagulase-négatif

à la suite d’une erreur de manipulation en août 1991.

Les paramètres biologiques de la dialyse étaient les suivants:

|

Durée de traitement

|

4 ans

|

5 ans

|

|

D/D0 Glucose (2 h)

|

0,48

|

0,38

|

|

D/P Urée (2 h)

|

0,68

|

0,85

|

|

Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/sem)

|

60

|

54

|

|

Clairance de l’urée (l/1,73 m2/sem)

|

56

|

63

|

|

KT/V urée (par semaine)

|

1,38

|

1,56

|

|

Ultrafiltration (l pour un 3,86% sur 4 h)

|

0,560

|

0,680

|

|

Protéines du dialysat (g/24 h)

|

10,1

|

11,8

|

Les pertes protidiques sont ici à la limite supérieure de

ce qui est retrouvé habituellement en dialyse péritonéale,

sans que la protidémie du patient en soit affectée ainsi que

nous le verrons plus loin.

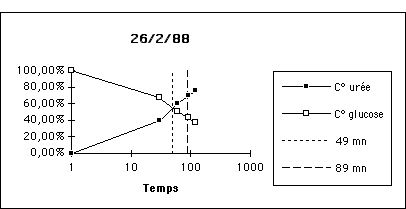

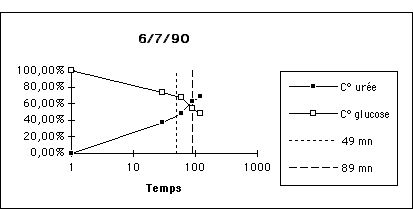

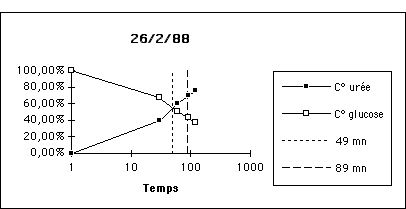

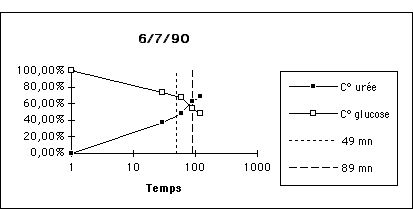

Les explorations de la perméabilité péritonéale

mettent en évidence chez ce patient une fonction péritonéale

normale:

- 07/90: Perméabilité normale. Ultrafiltration 560 ml. APEX

78 mn. Variation du sodium normale (de 127 à 120 mEq/l)

- 09/91: Perméabilité normale. Ultrafiltration 680 ml. APEX

50 mn. Variation du sodium normale (de 130 à 124 mEq/l)

Observation n° 8

Il s’agit d’un patient de 55 ans, souffrant d’une cirrhose éthylique

de type B ayant entraîné à l’âge de 49 ans une

première décompensation avec une hémorragie digestive

par varices œsophagiennes, un coma avec complications pulmonaires et neurologiques

graves et en particulier deux arrêts cardiaques. Le sevrage alcoolique

est obtenu à 52 ans, soit trois ans avant la mise en dialyse péritonéale.

Il existe également un diabète non-insulino-dépendant

traité par régime et une hypertension artérielle.

Sur le plan néphrologique on note un épisode d’hématurie

en 1981 à l’âge de 51 ans. Une insuffisance rénale modérée

avec une hématurie microscopique et une protéinurie à

1,46 g/24 h est découverte en 1982. Le diagnostic étiologique

de cette insuffisance rénale reste hypothétique en l’absence

de biopsie rénale (néphroangiosclérose ou néphropathie

à dépôts d’IgA). La mise en dialyse est décidée

en 1985 en raison de l’aggravation progressive de l’insuffisance rénale,

avec l’apport d’insuline, le régime ne suffisant plus à équilibrer

le diabète.

La dialyse péritonéale est poursuivie sans incident jusqu’en

1988 en dehors d’un épisode de péritonite sans germe identifié

en mars 1988.

Le patient décède en mai 1988 en raison d’un arrêt cardiaque

en relation avec un adénocarcinome hépatique.

Pendant les quatre ans de la dialyse, la technique a été bien

supportée et le patient a pu se prendre en charge à domicile.

Les explorations fonctionnelles péritonéales n’ont pas été

effectuées chez ce patient dont le dossier a été repris

rétrospectivement pour cette étude.

Récapitulation

Les paramètres biologiques de la dialyse des 7 patients ayant bénéficié

d’une exploration de la qualité de leur dialyse sont rappelés

dans le tableau suivant:

|

Patient n°

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

|

D/P Créatinine (4 h)

|

0,92

|

0,86

|

1,00

|

0,97

|

|

|

|

|

D/D0 Glucose (4 h)

|

|

0,17

|

|

0,17

|

0,38(2h)

|

0,32(2h)

|

0,38(2h)

|

|

D/P Urée (4 h)

|

0,93

|

0,95

|

0,98

|

|

0,84(2h)

|

0,83(2h)

|

0,85(2h)

|

|

Clairance de la créatinine (l/1,73 m2/semaine)

|

62

|

66

|

51

|

51,6

|

49 (92)

|

64

|

54

|

|

Clairance de l’urée (l/1,73 m2/semaine)

|

70

|

74

|

51

|

54

|

70 (94)

|

66

|

63

|

|

KT/V urée (par semaine)

|

2,19

|

1,74

|

1,45

|

1,02

|

2,05

|

2,09

|

1,56

|

|

Ultrafiltration (ml pour un 1,36%)

|

400

|

660

|

400

|

500

|

|

|

|

|

Ultrafiltration (ml pour un 3,86%)

|

1000

|

1280

|

1485

|

1290

|

1300

|

300

|

680

|

|

Protéines du dialysat (g/24 h)

|

5,5

|

23,7

|

7,46

|

7,2

|

4,7

|

11,8

|

|

Les chiffres de clairance entre parenthèses correspondent aux clairances

totales dialytique et rénale pour les patients ayant une diurèse

résiduelle.

On peut noter que les pertes protidiques dans le dialysat, à l’exception

de la patiente n° 3, restent dans la moyenne de celles relevées

habituellement en dialyse péritonéale.

La qualité de la dialyse chez nos patients est également comparable

à celle retrouvée habituellement en dialyse péritonéale

chez des patients ne souffrant pas d’hépatopathie. Les clairances

restent équivalentes à celles habituellement observées

en dialyse péritonéale continue ambulatoire [116]. On peut

observer que les clairances de l’urée et de la créatininémie

sont quasiment superposables, sans que la raison précise puisse en

être déterminée. Les clairances basses du patient n°

4 sont principalement dues au fait que ce patient était équilibré

avec trois échanges quotidiens seulement.

Nous avons également calculé les KT/V hebdomadaires de l’urée,

ce qui revient à ramener les clairances hebdomadaires au volume de

distribution de l’urée de façon à obtenir un index de

qualité de dialyse permettant les comparaisons entre patients. La

moyenne s’établit à 1,73±0,42, ce qui est comparable

aux résultats habituellement retrouvés chez nos patients. Les

variations individuelles sont cependant relativement importantes, et recouvrent

probablement deux faits : d’une part certains patients n’effectuent que trois

échanges quotidiens, et d’autre part le volume de distribution de

l’urée est particulièrement difficile à estimer chez

des patients en situation d’inflation hydrique du fait de l’ascite et parfois

d’œdèmes des membres inférieurs. Pour le calcul, nous avons

calculé ce volume de distribution en l’estimant à 58 % du poids

une fois obtenu l’assèchement de l’ascite.

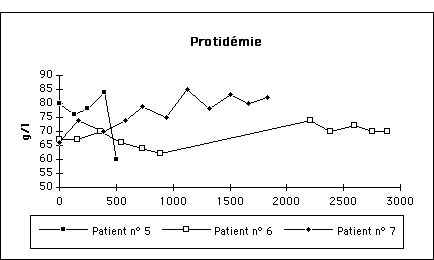

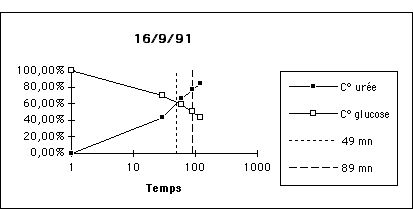

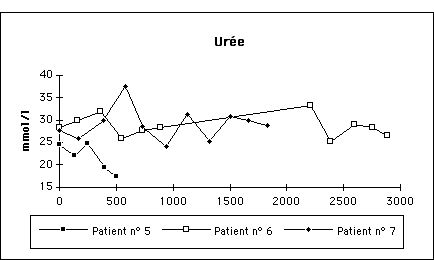

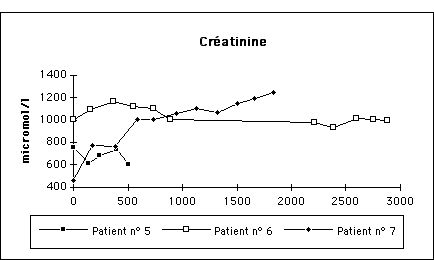

Le recul important dont on dispose à propos des patients n° 5,

6 et 7 permet de vérifier l’excellente tolérance de la dialyse

sur le plan biologique et le peu d’influence des pertes protidiques du dialysat

sur la protidémie des patients:

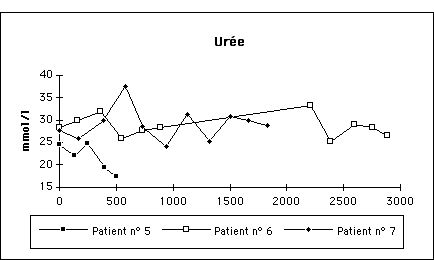

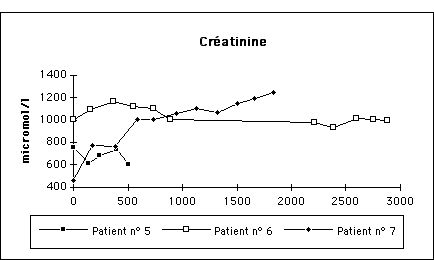

L’efficacité à long terme de la dialyse est attestée

par les courbes d’urée sanguine et de créatininémie

des patients qui restent à-peu-près stables au cours du temps:

Chez le patient n° 7, l’élévation initiale de la créatininémie

correspond à la diminution de la fonction rénale résiduelle

et de la diurèse, puis à l’installation de l’anurie.

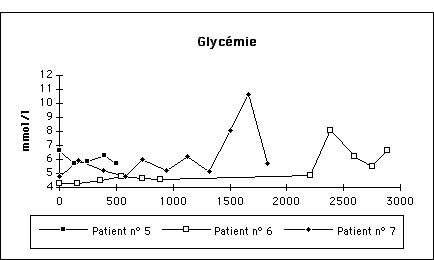

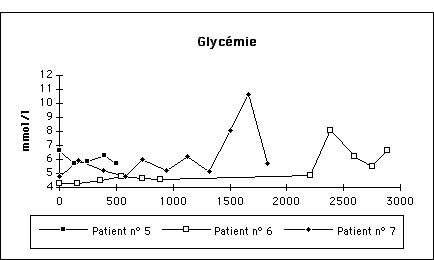

Du point de vue de la tolérance à long terme au traitement,

on peut noter que les taux de glycémie restent parfaitement raisonnable,

en dehors d’ “accidents” plus ou moins inévitables. La technique a

d’ailleurs parfaitement été supportée par le patient

n° 8 qui était diabétique, même s’il a fallu recourir

à l’insulinothérapie, le régime seul ne pouvant évidemment

suffire à équilibrer le diabète du fait des apports

glucidiques importants de la dialyse.

L’hémoglobine glycosylée a été surveillée

de façon itérative chez les patients n° 6 et 7. Les taux

retrouvés sont de 5,7 ± 0,49 % chez le patient n° 6 et

de 5,7 ± 0,65 % chez le patient n° 7 pour une normale de 4 à

5,6 %, soit des taux honorables étant donné les apports glucidiques.

Cependant le phénomène de carbamylation de l’hémoglobine

et l’anémie rencontrés au cours de l’insuffisance rénale

chronique ont été mis en cause comme rendant délicat

le dosage de l’hémoglobine glycosylée chez les patients insuffisants

rénaux. La fructosamine serait pour ces patients un témoin

plus fiable de l’équilibre glycémique [35]. La fructosamine

a été également surveillée chez ces deux patients.

Les taux retrouvés sont de 3,32±0,18 mmol/l chez le patient

n° 6 et de 2,72±0,2 mmol/l chez le patient n° 7 pour une normale

de 2,4 à 3,4 mmol/l.

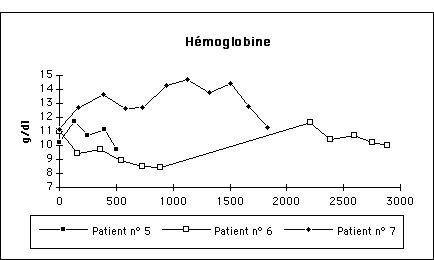

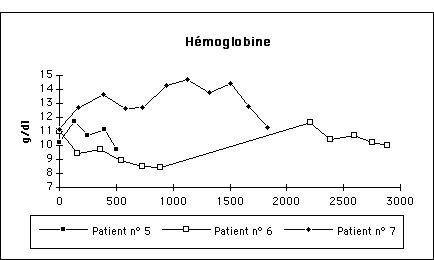

Un autre critère de bonne qualité de dialyse et de vie est

le taux d’hémoglobine, qui reste également tout-à-fait

stable chez nos trois patients:

Ces résultats confirment le fait que la dialyse péritonéale

est la méthode qui permet le mieux de contrôler l’anémie

de l’insuffisance rénale. Les taux d’hémoglobine relevés

dans les séries des patients en dialyse péritonéale

sont en moyenne supérieurs d’un quart à ceux des patients en

hémodialyse [155].

Résultats cliniques

Les résultats de survie de nos malades sont particulièrement

impressionnants puisque nous avons 100 % de survie actuellement, le décès

après 3 ans de dialyse du patient n° 8 ne pouvant pas être

attribué à la technique. Que la dialyse soit instituée

pour une courte période ou au contraire qu’il s’agisse de dialyse

chronique, nous enregistrons d’excellents résultats. Nous allons reprendre

les résultats des différentes séries que nous avons

déjà recensées depuis 1979 en distinguant dialyse aiguë

et dialyse chronique.

Résultats en dialyse aiguë

|

Série

|

Hépatopathie

|

Néphropathie

|

Durée de dialyse

|

Devenir

|

|

Clark [26]

|

Cirrhose |

SHR |

10 jours |

Récupération |

| Mactier [96] |

Hépatite aiguë |

? |

2 jours |

Récupération |

| Hépatite aiguë |

? |

20 jours |

Récupération |

| Hépatite aiguë |

? |

4 jours |

Récupération |

| Hépatite aiguë |

? |

14 jours |

Décès (nécrose hépatique)

|

| Poulos [118] |

Cirrhose éthylique |

SHR |

5 semaines |

Récupération initiale, puis syndrome néphrotique

|

| Hépatite aiguë |

SHR |

3 semaines |

Récupération |

| Cas personnels (Freida [54]) |

Cirrhose éthylique |

GNA |

1 semaine |

Récupération |

| Cirrhose éthylique |

GNA |

3 mois |

Récupération |

| Hépatopathie éthylique |

SHR |

13 jours |

Récupération |

SHR: Syndrome hépatorénal GNA: Glomérulonéphrite

aiguë

Nous retrouvons 10 patients au total, dont 9 excellents résultats:

90 % de survivants et récupération d’une fonction rénale

normale dans tous ces cas, avec cependant l’apparition chez une des patientes

de Poulos [118] d’un syndrome néphrotique avec une insuffisance rénale

modérée mais stable dans les trois années qui ont suivi

l’épisode aigu initial, sans qu’il soit précisé dans

l’article si les deux pathologies sont liées. L’un des patients de

Mactier [96], souffrant d’une hépatite virale fulminante, est décédé

d’une nécrose hépatique massive.

Résultats en dialyse chronique

|

Série

|

Hépatopathie

|

Néphropathie

|

Recul en dialyse

|

Devenir

|

|

Segaert [139]

|

Cirrhose post-HB |

GNC |

20 mois |

Décès (encéphalopathie) |

| Marcus [101] |

Hépatopathie éthylique |

Petits reins |

4 ans |

Décès (empyème) |

| Cirrhose |

PKR |

8 ans |

HD (péritonite sclérosante) |

| Cirrhose |

PKR |

18 mois |

DPCA |

| Hépatopathie éthylique |

Sclérose glomérulaire |

2 ans |

DPCA |

| Hépatopathie éthylique |

SHR ? |

2 ans |

DPCA |

| Hépatite chronique |

Petits reins |

2 mois |

Décès |

| Hépatopathie éthylique |

Néphropathie diabétique |

9 mois |

HD (incapacité à se prendre en charge)

|

| Amylose primitive |

Amylose |

4 mois |

Décès (arrêt cardiaque) |

| Cirrhose éthylique |

SHR |

3 mois |

Décès (encéphalopathie) |

| Cas personnels (Freida [54] et Durand [36])

|

Cirrhose éthylique |

GNC |

3 mois |

HD (autolyse) |

| Cirrhose éthylique |

GNC |

3 ans |

DPCA |

| Cirrhose |

GNC |

12 ans |

DPCA |

| Cirrhose post-HB |

GNC |

7 ans |

DPCA |

| Cirrhose éthylique |

GNC ou néphroangiosclérose ? |

3 ans |

Décès (adénocarcinome hépatique)

|

HD: hémodialyse DPCA: dialyse péritonéale

continue ambulatoire GNC: Glomérulonéphrite chronique

HB: Hépatite B SHR: Syndrome hépatorénal PKR:

Polykystose rénale

En dialyse chronique, les résultats peuvent sembler moins probants.

Nous retrouvons au total 15 patients qui ont tous survécu au moins

2 mois à la mise en dialyse (survie moyenne de 37 mois en dialyse

péritonéale), soit au total 46 années-patients d’application

de la technique. 6 sont actuellement décédés, après

en moyenne 19 mois de dialyse. 3 ont dû être transférés

en hémodialyse pour diverses raisons. 6 sont encore dialysés

en dialyse péritonéale. La coexistence d’une insuffisance rénale

et d’une hépatopathie sévère est habituellement grevée

d’une mortalité très importante à court terme et ces

résultats restent donc très bons.

La qualité de vie en dialyse péritonéale est également

considérée habituellement comme très acceptable. Il

faut néanmoins garder à l’esprit que nous avons souvent affaire

à des patients psychologiquement fragiles, ainsi que le soulignent

la tentative d’autolyse du patient n° 4, manifestement dirigée

dans ses modalités contre la dialyse péritonéale, et

l’incapacité manifeste d’une des patientes de Marcus à se prendre

en charge, imposant son transfert en hémodialyse après 9 mois

de dialyse. Les bons résultats cliniques de notre série n’ont

été obtenus à long terme que chez les patients dont

nous avons pu obtenir le sevrage éthylique.

Discussion

Nous allons d’abord reprendre point par point les difficultés mises

en avant dans les séries les plus anciennes et ayant entraîné

jusqu’à ces dernières années le quasi-abandon de la

dialyse péritonéale chez les patients souffrant d’hépatopathie

grave, en les comparant à nos données personnelles et à

celles publiées récemment dans la littérature.

Abord péritonéal

L’accès péritonéal n'a jamais constitué une

véritable préoccupation chez nos patients et les troubles de

la coagulation, certes présents chez eux, n’ont pas entraîné

de complications hémorragiques. Il n’y a pas eu non plus de plaie

intestinale.

Dans la série de Marcus [101], les neuf cathéters ont tous

été placés par voie percutanée en position paramédiane

par l’équipe médicale. Avant 1985, Marcus utilisait un trocart

en acier, et après 1985, un guide métallique avec une gaine

amovible. Il n’a rencontré aucune complication hémorragique

sérieuse et il n’y a eu aucune plaie intestinale.

Le recours à une technique percutanée nous paraît parfaitement

réalisable dès lors que l'on utilise une procédure limitant

au maximum l'effraction pariétale, dans la mesure où les pathologies

en cause sont susceptibles d’être réversibles à brève

échéance, la technique chirurgicale restant évidemment

préférable en cas de mise en dialyse chronique. Cette technique

est d’ailleurs préconisée par de nombreux auteurs en ce qui

concerne la mise en place d’un cathéter péritonéal chez

les cirrhotiques dans le cadre du traitement de l’ascite réfractaire

par filtration et réinfusion de l’ascite [101]. Nous avons habituellement

recours à la ponction de la cavité péritonéale

à l'aide d'un trocart de petit calibre destiné à la

mise en place d'un guide métallique. L'effraction pariétale

est ainsi minimisée par rapport au risque de blessures des veines

collatérales susceptibles d’être causées par le trocart

de Tenckhoff, et autorise après dilatation du trajet transpariétal

la mise en place non traumatique d’un cathéter à deux manchons.

Il faut toutefois souligner que l’expérience de l’opérateur

est le facteur primordial de la réussite de la mise en place sans

incident du cathéter de dialyse par cette méthode. Une antibioprophylaxie

est recommandée pour éviter les complications infectieuses

au niveau du tunnel.

Complications septiques

Dans notre série, l’incidence des péritonites s’établit

à 13 épisodes pour 168 mois-patients, soit un épisode

tous les 13 mois-patients en moyenne. Cependant ce chiffre doit être

pondéré en raison de l’apparition des dispositifs déconnectables

à usage unique. On n’observe plus alors que 6 épisodes pour

120 mois-patients, soit 1 épisode tous les 20 mois-patients, chiffre

superposable à celui des infections péritonéales observées

habituellement en dialyse péritonéale. La plupart de ces péritonites,

quand un germe a pu être mis en évidence, sont des péritonites

à Staphylocoque (3 à Staphylocoque coagulase-positive et 3

à Staphylocoque coagulase-négative), en relation le plus souvent

avec une infection du tunnel ou une faute de manipulation. Il a été

noté un épisode de péritonite à Escherichia Coli

chez le patient n° 4 et un épisode de péritonite à

Serratia chez le patient n° 6, pouvant être éventuellement

d’origine porto-cave.

Dans la série publiée par Marcus [101], l’incidence de péritonite

est de 1 épisode tous les 15 mois-patients en moyenne. Dans cette

série, on retrouve 7 péritonites à Staphylocoque coagulase-négative,

1 péritonite à Staphylocoque coagulase-positive, 4 péritonites

à Escherichia Coli et 1 péritonite à un germe gram-négatif

non identifié. Dans deux cas, il n’a pas été retrouvé

de germe. Toutes ces péritonites ont pu être traitées

avec succès par une antibiothérapie locale sans nécessiter

de changement de cathéter.

La patiente de Segaert [139] a par contre connu un nombre anormalement élevé

de péritonites, toutes à Staphylocoque. Cependant elle était

prise en charge chez elle par son mari, âgé de 70 ans, et il

semble que ces péritonites soient toutes dues à des fautes

de manipulation.

Dans la série de Mactier en 1986 [96], on retrouve une péritonite

à Staphylocoque coagulase-négative, traitée par ablation

du cathéter et traitement antibiotique intraveineux.

Les complications infectieuses les plus graves se retrouvent dans l’observation

plus ancienne (1979) de Clark et O’Leary [26] puisque dans ce cas on observe

une péritonite récidivant 4 semaines plus tard et compliquée

d’une pleurésie purulente droite. Il faut souligner qu’à cette

date les modalités modernes de la dialyse péritonéale

(et en particulier les dispositifs déconnectables) n’étaient

pas encore employées.

Nous avons déjà signalé l’importance de l’hygiène

des mains et des soins de l’émergence du cathéter en dialyse

péritonéale, ainsi que sur la nécessité de toujours

respecter un protocole très strict pour les échanges. Le cathéter

de dialyse est une porte ouverte sur l’extérieur, et la moindre faute

de manipulation est immédiatement sanctionnée. Ceci est d’autant

plus important quand on s’adresse à des patients éthyliques

qu’on espère pouvoir éduquer suffisamment pour qu’ils puissent

être pris en charge à domicile par eux-mêmes ou leur entourage.

Toutes nos séries montrent une nette prédominance des infections

à Staphylocoque sur les péritonites à germes Gram-négatif,

ce qui indique bien la primauté des infections exogènes par

rapport aux infections endogènes plus classiquement retrouvées

chez les patients ascitiques. Les résultats observés sont excellents

chez les patients dont la coopération a pu être obtenue de façon

correcte.

Pertes protéiques

Ainsi que nous l’avons déjà remarqué, les pertes protéiques

chez 5 de nos 8 patients restent dans la moyenne de celles observées

au cours de la dialyse péritonéale et le suivi avec parfois

un très long recul de trois des patients n’a pas montré de

baisse significative de leur protidémie. Il faut toutefois tempérer

ces résultats car nous n’avons pas de renseignements précis

sur leur albuminémie, ce qui serait plus significatif.

Dans le cas de la patiente n° 3, les pertes protidiques ont certes été

très importantes, mais la situation est toujours restée maîtrisable

par la perfusion d’albumine, procédure acceptable dans la mesure où

il s’agissait d’une situation de courte durée, la dialyse péritonéale

n’ayant duré que 13 jours.

Dans le cas de la patiente n° 1, les pertes protidiques sont malheureusement

inconnues. Cependant l’équipe n’a pas rencontré de difficulté

particulière en relation avec la protidémie de cette patiente,

dont la dialyse a également été de très courte

durée (une semaine).

Dans la série de Marcus [101], l’albuminémie est restée

stable pour 7 des 9 patients. Pour un des patients, elle a baissé

de 30 à 24 g/l en 4 ans, date à laquelle il est décédé

d’un empyème. Pour le dernier patient, le décès survenu

après deux mois de dialyse seulement n’a pas permis de suivre ce paramètre

de façon suffisamment précise.

La patiente de Segaert [139] a vu elle sa protidémie diminuer de

67 à 56 g/l. Il faut cependant souligner que cette patiente était

soumise à un régime hypoprotidique du fait de la survenue avant

sa mise en dialyse péritonéale de multiples épisodes

de coma hépatique avec hyperammoniémie.

Dans la série de Poulos [118] nous n’avons de renseignements que

sur une seule des deux patientes dont l’albuminémie est restée

stable pendant toute la durée de la période de dialyse péritonéale.

Un début d’explication à ces faibles pertes protidiques dans

le dialysat chez des patients réputés comme subissant des pertes

protidiques non négligeables dans le compartiment ascitique pourrait

être apporté par les travaux de Schaffner et Popper [134] que

nous avons déjà signalés dans le chapitre consacré

à la formation de l’ascite. Ces deux auteurs ont montré que

l’évolution des cirrhoses s’accompagne d’un phénomène

de capillarisation des sinusoïdes hépatiques qui diminue leur

perméabilité aux protéines, si bien que la richesse

en protéines de la lymphe hépatique diminue nettement avec

l’aggravation de la cirrhose. Chez la patiente n° 3, l’évolution

à long terme a montré qu’il s’agissait plus d’une hépatite

alcoolique aiguë sur une stéatose que d’une cirrhose déjà

installée, puisque le sevrage éthylique a permis de retrouver

une fonction hépatique normale. Si l’on suit les conclusions de Schaffner

et Popper, il est donc logique de retrouver chez cette patiente une ascite

riche en protéines, alors que chez les autres patients dont la cirrhose

est déjà ancienne, la baisse de la perméabilité

des sinusoïdes pour les protéines ne produit qu’une ascite relativement

pauvre en protéines, ce qui permet ainsi de limiter les pertes à

un niveau acceptable en dialyse péritonéale.

Efficacité des échanges transmembranaires

L’étude des performances péritonéales chez

ces patients fait apparaître un profil évocateur d'une hyperperméabilité

caractérisée par une saturation du dialysat atteignant 83 à

98 % à 4 heures pour l’urée. Parallèlement, une résorption

excessive du gradient de glucose contraste avec la production d'une ultrafiltration

nette mesurée qui atteint paradoxalement les valeurs supérieures

de la normale. Nous avons déjà évoqué la seule

étude publiée à ce jour sur l’exploration de la fonction

péritonéale chez les patients souffrant d’hépatopathie

chronique et qui est celle de l’équipe de Dadone en 1990 [29]. Cette

étude montre également une ultrafiltration élevée

chez les patients cirrhotiques avec une augmentation significative du transport

de la créatinine et des protéines, ainsi que l’absence totale

de corrélation entre l’ultrafiltration et l’absorption glucidique

ou entre l’ultrafiltration et la concentration en sodium du dialysat.

Bien que la coexistence d'une hypoalbuminémie et d'une hypertension

veineuse dans le secteur splanchnique tendent à s'imposer en première

hypothèse pour rendre compte d'un tel paradoxe, aucun résultat

publié à ce jour ne permet de supporter une telle hypothèse.

Bien au contraire, des études histopathologiques effectuées

au cours de nécropsies de patients cirrhotiques ascitiques ont fait

apparaître d'importants épaississements fibreux du péritoine

bien difficiles à concilier avec un tableau d’hyperperméabilité

[22].

Si l'on peut raisonnablement douter de l'origine transcapillaire d'une production

aussi importante d’ultrafiltration chez nos patients, comment interpréter

cette ultrafiltration paradoxalement élevée en présence

d'un gradient de dextrose effondré?

Il est certainement tentant de proposer la participation d'une baisse de

la pression oncotique plasmatique directement en rapport avec l’hypoalbuminémie.

Mais bien que l'explication de ce phénomène ne soit certainement

pas univoque, toutes les tentatives de mobiliser l'ascite cirrhotique par

des perfusions d'albumine ont été vouées à l’échec

[59]. De même de nombreux arguments expérimentaux semblent accréditer

l’idée que le capillaire splanchnique ne puisse pas être considéré

comme la source principale de l'ascite cirrhotique [53,57,71,89,100,102,105,124,142,164]

et par conséquent de l’ultrafiltration dialytique de nos patients.

En revanche il parait plausible d'imaginer que la résorption lymphatique

sous-diaphragmatique réduisant l’ultrafiltration nette de nos patients

en dialyse péritonéale puissent être ici compromise du

fait d'une saturation des voies de drainages lymphatiques thoraciques soumises

a une augmentation de flux pouvant atteindre 8 à 10l par jour chez

le cirrhotique. Tant que l'augmentation du flux lymphatique d'origine sinusoïdale

est compensé par les larges capacités de drainage des canaux

thoraciques l'ascite demeure pratiquement infraclinique tandis que le débordement

de ce dispositif s'accompagne d'une transsudation directe de la lymphe hépatique

au travers de la capsule hépatique (cf figure 8).

On peut rapprocher de nos résultats ceux de Ings et al. [73] et de

Rubin et al. [131] qui ont traité au début des années

1980 des cas d’ascites néphrogéniques par dialyse péritonéale

intermittente ou par dialyse péritonéale continue ambulatoire,

avec succès dans les sept cas où ils ont essayé cette

technique. Ils ont observé au début de la dialyse une fuite

protidique accrue avec une aggravation de l’hypoprotidémie, mais ce

phénomène semble se limiter de lui-même [61]. Ainsi dans

la série de Rubin [131] les pertes protidiques en dialyse péritonéale

continue ambulatoire ne sont que de 7 à 8 grammes par jour alors que

l’ascite était initialement très riche en protéines

ce qui entraînait des pertes quotidiennes de 16 à 40 g de protéines

par la technique des ponctions d’ascite itératives.

Mactier et Khanna ont bien établi que la résorption lymphatique

en dialyse péritonéale était à l'origine non

seulement d'une perte d'ultrafiltration nette de 18 % [95,97] mais aussi

d'une diminution du transfert de masse des solutés d'origine convective

amputant de 13 à 14% les clairances de l’urée et de la créatinine

chez des patients ayant une perméabilité péritonéale

normale [95,97]. D’après ces auteurs, une réduction du drainage

lymphatique permettrait soit d’accroître l’efficacité des échanges

de longue durée en dialyse péritonéale par l’augmentation

de l’ultrafiltration et de l’épuration des substances dissoutes, soit

de diminuer l’osmolarité des solutions de dialyse habituellement employées

[97]. Ces considérations théoriques rejoignent totalement nos

constatations cliniques de patients ayant à la fois une bonne ultrafiltration

et une bonne qualité de dialyse sans avoir besoin de solutions de

dialysat hypertoniques.

En corollaire de ces observations nous proposons l’hypothèse qu'une

augmentation paradoxale de l'ultrafiltration et des clairances péritonéales

chez le cirrhotique soit reliée aux perturbations de drainage de la

lymphe hépatique retentissant directement sur le compartiment intrapéritonéal.

Qualité de la dialyse

Ainsi que nous venons de le voir, les échanges péritonéaux

chez nos patients ascitiques se font de façon parfaitement satisfaisante.

En conséquence la qualité de la dialyse est également

tout-à-fait satisfaisante. Les clairances totales hebdomadaires de

la créatinine vont de 51 à 92 l/1,73 m2

et celles de l’urée de 51 à 94l/1,73 m2, soit des niveaux équivalents à

ceux des patients dialysés habituellement. Même à long

terme (13 ans de recul pour notre patient le plus ancien), les clairances

péritonéales n’ont pas changé significativement. La

qualité de la dialyse est également soulignée à

long terme par la stabilité de la créatininémie et de

l’urée sanguine, ainsi que par la stabilité de l’hémoglobine,

révélatrice du bon équilibre métabolique et nutritionnel

de nos patients. Les patients de la série de Marcus ont également

tous conservé un hématocrite stable aux alentours de 30 % sans

nécessiter de transfusion [101]. Il est de plus intéressant

de souligner que ces excellents résultats sont obtenus en dialysant

nos patients avec 4 échanges quotidiens de 2 litres de soluté

isotonique à 1,36 % de glucose (et même 3 échanges seulement

pour les patients n° 2, 4 et 5, cette dernière conservant une

diurèse résiduelle, ce qui peut expliquer des clairances de

l’urée et de la créatinine inférieures à celles

des autres patients en ce qui concerne les résultats de la dialyse

seule). Cette possibilité est offerte par le profil particulier en

dialyse de nos malades dont le péritoine hyperperméable permet

ces échanges particulièrement efficaces tout en conservant

paradoxalement une capacité importante d’ultrafiltration de l’eau.

Un résultat intéressant est fourni par l’article de Segaert

[139] qui compare les résultats obtenus en hémodialyse puis

en dialyse péritonéale chez sa patiente. Il note une diminution

de l’urée sanguine de plus de 50 % (de 30 ± 3,8 mmol/l à

14,5 ± 3 mmol/l) malgré une diminution des clairances hebdomadaires

mesurées de l’urée de 40 % par rapport à celles précédemment

mesurées en hémodialyse.

Dans son article, Mactier [96] fait état d’un bon contrôle

de la balance hydrique et de l’insuffisance rénale, sans plus de précisions.

Dans la série de Marcus [101] quatre patients ont eu au moins un

test d’équilibration. Les D/P de l’urée à 3 heures s’échelonnent

de 78 à 91 % (la moyenne obtenue dans le service de Marcus en dialyse

péritonéale étant de 81± 8 %). L’urée

sanguine est comprise entre 6,66 et 11,6 mmol/l pour 8 de ces 9 patients,

et entre 13,3 et 15,8 mmol/l pour le dernier. Les KT/V hebdomadaires de l’urée

vont de 0,9 à 2,7 (soit 1,51±0,58), ce qui correspond d’après

Marcus à des clairances relativement peu élevées. Il

précise cependant que ces résultats ont été obtenus

avant qu’il n’utilise dans son service les tests dynamiques pour optimiser

les prescriptions en dialyse. Les patients étant cliniquement et biologiquement

dialysés de façon adéquate malgré ces faibles

clairances, les paramètres de leur dialyse n’ont pas été

changés par la suite.

Les faibles clairances relevées dans les séries des années

1960 et 1970 et mise en avant parmi les causes d’échec de la dialyse

doivent probablement être rapportées au fait que la technique

utilisée à l’époque était la dialyse péritonéale

intermittente, dont l’efficacité est nettement inférieure à

celle de la dialyse péritonéale continue ambulatoire du fait

du moindre temps de contact péritonéal avec le dialysat, et

donc de dialyse proprement dite [155].

Avantages de la dialyse péritonéale

La dialyse péritonéale n’est, il est bon de le rappeler, qu’un

traitement purement substitutif. Son but, pour nos patients comme pour les

patients chez lesquels elle est plus communément employée,

est de compenser la défaillance de la fonction rénale et d’épurer

l’organisme des déchets métaboliques et de l’eau en excès.

Nous avons vu que les résultats étaient satisfaisants de ce

point de vue. Quels sont maintenant les avantages que l’on peut attendre

de la dialyse péritonéale par rapport à l’autre grande

technique d’épuration extra-rénale qu’est l’hémodialyse?

Chez nos patients, ils consistent principalement en une épuration

et en une ultrafiltration lentes et continues, n’entraînant donc pas

de problème tensionnel [101]. Il est vrai cependant qu’en reprenant

les séries les plus anciennes et plus particulièrement celle

de Wilkinson et al. [162] on observe quelques cas d’hypotension importante

en rapport avec la dialyse péritonéale, mais beaucoup moins

souvent qu’en hémodialyse. Ce type de difficulté n’est d’ailleurs

jamais mentionné dans les séries plus récentes. Le maître

mot en dialyse péritonéale est “équilibre”: pas de changement

des volumes intra- ou extra-cellulaires, ni de leur composition; respect

de la pression artérielle, du pH, de la natrémie, de la kaliémie,

de la chlorémie, de la calcémie [139]. De plus cette technique

permet un assèchement de l’ascite par une mobilisation directe et

évite l’emploi des anticoagulants [101]. Elle ne nécessite

pas un centre spécialisé ni un matériel coûteux,

et peut être entreprise dans tout service de médecine spécialisée,

si les praticiens et le personnel soignant sont formés à la

technique, évitant ainsi d’avoir à exposer un patient fragile

aux risques et aux délais d’un transfert vers un hôpital régional

[96]. D’un point de vue théorique, comme la membrane péritonéale

est perméable aux molécules jusqu’à 6 000 Daltons, la

dialyse péritonéale permet d’épurer l’organisme des

toxines impliquées dans le coma hépatique en cas d’insuffisances

hépatique et rénale conjuguées (l’ammoniac, le méthylmercaptane,

la bilirubine, les acides gras libres) [94,96]. Les clairances hebdomadaires

de ces molécules sont jusqu’à six fois plus importantes en

dialyse péritonéale continue ambulatoire qu’en hémodialyse

[116]. La dialyse péritonéale intermittente est considérée

comme le traitement de choix pour le traitement du coma hyperammoniémique

causé par les anomalies congénitales de la synthèse

de l’urée [13,96]. Même l’apport massif de glucose, par certains

côtés, peut être un avantage: il n’existe pas, contrairement

à ce qu’on observe en hémodialyse, de risque d’hypoglycémie;

il semblerait également que cet apport glucidique aurait un certain

effet régulateur et freinateur sur l’appétit, rendant ainsi

beaucoup plus faciles les prescriptions diététiques relatives

à l’insuffisance rénale [139].

Chapitre suivant

Table des matières